Da un punto di vista evolutivo, gli alimenti di origine animale sono idonei per l’uomo. È quindi sorprendente che oggi vengano presentati da alcuni come non sani, non sostenibili e non etici, in particolare nell’Occidente urbanizzato. I benefici del loro consumo sono comunque considerevoli, poiché offrono un ampio spettro di nutrienti necessari per lo sviluppo, la funzione e la sopravvivenza delle cellule e dei tessuti. Giocano un ruolo nel corretto sviluppo fisico e cognitivo di neonati, bambini e adolescenti e aiutano a promuovere il mantenimento della funzione fisica durante l’invecchiamento. Mentre il consumo elevato di carne rossa in Occidente è associato a diverse forme di patologie croniche, queste associazioni rimangono poco chiare in altri contesti culturali o quando il consumo di carne fa parte di diete sane.

Oltre alle preoccupazioni per la salute, è presente anche una preoccupazione diffusa sull’impatto ambientale degli alimenti di origine animale. Sebbene diversi metodi di produzione siano dannosi (coltivazioni intensive per la produzione di alimenti, sfruttamento eccessivo dei pascoli, deforestazione, inquinamento delle acque, ecc.) e sia necessaria una loro sostanziale riduzione, gli effetti dannosi non sono intrinseci all’allevamento animale. Se ben gestito, l’allevamento contribuisce alla gestione dell’ecosistema e alla salute del suolo, fornendo al contempo alimenti di elevata qualità attraverso il riciclaggio di risorse che altrimenti non sarebbero adatte alla produzione di tali alimenti, utilizzando terreni marginali e prodotti non commestibili (foraggio, sottoprodotti, ecc.). Dove possibile, l’integrazione dell’allevamento e di colture per la produzione di mangimi, ha il potenziale di favorire la produzione di vegetali per l’alimentazione attraverso un maggiore riciclaggio dei nutrienti, riducendo al minimo l’esigenza di input esterni come fertilizzanti e pesticidi. Inoltre, gli impatti sull’utilizzo dei terreni, sullo spreco di acqua e sulle emissioni di gas serra sono strettamente legati al contesto e la loro stima è spesso errata a causa di un impiego riduttivo dei parametri. Analogamente, se l’allevamento animale può essere definito etico o meno, dipende dalle specifiche pratiche adottate, non dal fatto che siano coinvolti gli animali. Queste discussioni devono anche tener conto del fatto che la zootecnia gioca un ruolo importante nella cultura e nel benessere della società, nella sicurezza degli alimenti e nella fornitura di mezzi di sussistenza.

Una invited review pubblicata a marzo 2022 sulla rivista Animal ha quindi deciso di discutere e affrontare una serie di ipotesi preconcette sui presunti effetti degli alimenti di origine animale sulla salute del pianeta, degli esseri umani e degli animali coinvolti, e di una diminuzione della pianificazione top-down basata su parametri isolati o prospettive tecnocratiche (occidentali) a supporto di approcci più olistici e circostanziali verso il sistema alimentare.

Di seguito, riportiamo la traduzione integrale del lavoro che può essere consultata nella sua interezza o scegliendo, attraverso l’indice qui sotto, i paragrafi di maggiore interesse (la bibliografia è disponibile nell’articolo originale).

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE IN DIETE SANE

- PERCHÉ LA QUESTIONE NUTRIZIONALE CONTRO GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PUÒ ESSERE SOPRAVVALUTATA

- PERCHÉ È ANCORA MOTIVO DI PREOCCUPAZIONE

- IL PROBLEMA DELL’ELIMINAZIONE DEI CIBI DI ORIGINE ANIMALE

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE IN DIETE SOSTENIBILI

- PERCHÉ LA QUESTIONE DELLA SOSTENIBILITÀ CONTRO GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PUÒ ESSERE SOPRAVVALUTATA

- PERCHÉ È ANCORA MOTIVO DI PREOCCUPAZIONE

- IL PROBLEMA DELL’ELIMINAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE IN DIETE ETICHE

- PERCHÉ LA QUESTIONE ETICA CONTRO GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE PUÒ ESSERE SOPRAVVALUTATA

- PERCHÉ È ANCORA MOTIVO DI PREOCCUPAZIONE

- IL PROBLEMA DELL’ELIMINAZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Implicazioni

I responsabili politici e gli influencer chiedono sempre più spesso di sostituire gli alimenti di origine animale con alternative vegetali. Queste rappresentano un’opportunità per gli investitori, ma non dovrebbero essere viste come prodotti completamente equivalenti se osservati al di là del riduzionismo nutrizionale. Esiste la possibilità di formulare diete sane, sostenibili ed etiche, all’interno delle quali i prodotti di origine vegetale possono, in alcuni casi, giocare un ruolo nel sostituire gli alimenti di origine animale, soprattutto quelli nella fascia di qualità inferiore. Tuttavia, l’eliminazione o la marcata limitazione di alimenti di origine animale può portare ad un sistema alimentare più fragile e a danni per la società. Come per la produzione di qualsiasi tipologia di cibo, la vera sfida è riuscire a promuovere le pratiche migliori e a limitare i danni.

Introduzione

Durante gli ultimi decenni, il ruolo degli alimenti di origine animale nelle diete umane è diventato rapidamente un campo di battaglia ideologico. Mentre alcuni autori credono che tali alimenti siano intrinsecamente non sani, non sostenibili e/o non etici (Barnard & Leroy, 2020; Deckers, 2013), altri sostengono il contrario (Leroy et al, 2020a; Provenza et al., 2021). Tuttavia, se un sistema di produzione alimentare o un modello di consumo delle materie prime sia dannoso o benigno, è strettamente specifico e legato al contesto e alla prassi adottata e altamente eterogeneo a livello geografico e culturale. La ragione per cui questa importante sfumatura viene spesso a mancare nei discorsi mainstream (soprattutto in quelli occidentali) sembrerebbe essere catalizzata da un mix rappresentato dalle preoccupazioni della popolazione generale, dal desiderio di semplificare la narrazione globale, dall’attivismo per i diritti degli animali, dagli interessi acquisiti dalle corporazioni alimentari, dall’opportunismo di una parte dei politici e dalle distorsioni dei mass media dovute a dinamiche di post-verità all’interno dell’economia dell’attenzione (Leroy, 2019; Leroy et al., 2018a; 2020b). Una serie di controversie ha sottolineato fino a che punto tale polarizzazione sia diventata problematica, anche per l’integrità scientifica. Nel 2019, un gruppo di scienziati (NutriRECS) ha affermato che la totalità delle prove di un collegamento tra il consumo di carne rossa e le malattie cardiovascolari e il cancro era troppo debole per raccomandare una diminuzione del suo consumo (Johnston et al., 2019). Per determinare ciò, hanno esaminato i dati utilizzando il metodo GRADE, che è uno schema trasparente e ben accettato per lo sviluppo e la presentazione di sintesi delle prove (Guyatt et al., 2011). Eppure, gli attivisti e gli accademici in disaccordo con questi risultati sono arrivati al punto di cercare di far ritirare preventivamente la pubblicazione di questi studi (cfr. Rubin, 2020 per una panoramica). Questo ovviamente non è nell’interesse di stimolare un dibattito scientifico. È comunque necessario un dialogo rispettoso per risolvere il conflitto tra coloro che sostengono che i criteri GRADE non si prestino per questa tipologia di ricerca (Qian et al, 2020) e coloro che sono dell’opinione che gli standard delle prove nei vari campi della salute dovrebbero essere identici (Vernooij et al., 2021). A livello politico, un altro esempio sintomatico è rappresentato dalla richiesta di una Great Food Transformation interventista da parte della EAT-Lancet Commission (Willett et al., 2019) e della sua più ampia rete di partenariati pubblico-privati, che identificano iperbolicamente la carne rossa come una scelta “alimentare malsana” che viene dipinta anche come molto più dannosa per l’ambiente rispetto al consumo di altri alimenti (Leroy & Hite, 2020; Leroy et al., 2020b).

Così facendo, la Commissione propone una dieta di riferimento semi-vegetariana con un’opzione vegana, con piccole quantità di alimenti di origine animale (14% dell’apporto calorico). Questa dieta prescrive quantità di carne rossa (14 g/d e 30 kcal/d, con una finestra più ampia di 0-28 g/d) o di uova (13 g/d e 19 kcal/d; 0-25 g/d) che sono ancora più basse di quelle raccomandate per lo zucchero (31 g/d e 120 kcal/d; 0-31 g/d), scatenando critiche metodologiche (per esempio, Zagmutt et al., 2021). Inoltre, tali approcci sembrano essere in contrasto con il riconoscimento della necessità di soluzioni accuratamente progettate che incorporino al loro interno le diversità e le specifiche realtà (anche, cfr., Iannotti et al, 2021). Come risultato, buona parte della complessità del sistema alimentare viene ignorata e ridotta a tre narrazioni intrecciate che affermano che il consumo di alimenti di origine animale causa danni (1) alla salute umana, (2) al pianeta e (3) agli animali. Anche se questi messaggi semplificati risuonano bene nelle bocche dei politici che si fanno portavoce di virtù e dei cittadini dell’occidente urbanizzato (specialmente all’interno delle classi medio-alte, Leroy & Hite, 2020), anche le preoccupazioni reali giocano un ruolo. Sono infatti coinvolte forti implicazioni di giustizia sociale per quanto riguarda i rischi per la salute, il cambiamento climatico e il benessere animale. Queste preoccupazioni, purtroppo, possono anche portare a gravi distorsioni delle informazioni e a trascurare le eventuali sottigliezze (il cosiddetto “white-hat bias”, alimentato da sentimenti di legittimo zelo; cfr. Cope & Allison, 2010), o anche ad aggressioni nei confronti del sistema zootecnico (Provenza et al., 2021).

Invece, sosteniamo che le cose che dovrebbero essere in cima alle agende politiche in tutto il mondo sono

- la lotta alle carenze nutrizionali (Nelson et al., 2018) e al consumo eccessivo di diete ricche di energia, povere di nutrienti e ultra-processate (Hall et al, 2019);

- la lotta all’utilizzo eccessivo di combustibili fossili e di modelli di business iper-estrattivi (Max-Neef, 2010);

- l’abbassamento degli impatti ambientali di tutte le forme di agricoltura vegetale e di allevamento animale (Herrero et al., 2016; Lark et al., 2020);

- la lotta alla disconnessione tra zona urbana e catena alimentare rurale, parallelamente allo stravolgimento delle interazioni uomo-animale (Leroy & Praet, 2017).

È primordiale sottolineare che gli approcci più adatti varieranno a seconda del contesto e non possono essere strutturati in un modello globale unificato. Il presente lavoro deve essere letto come una richiesta di interpretazioni basate sull’evidenza dei dati scientifici e sul pensiero contestuale. Decisioni più equilibrate e informate possono essere ottenute solo allontanandosi da parametri isolati e troppo enfatizzati e abbracciando gli aspetti più ampi e variegati della nutrizione, del territorio e della cultura. L’elaborazione dei processi decisionali trarrebbe beneficio dall’utilizzo di strategie meno orientate verso il top-down, poiché queste generalmente tendono a favorire un pericoloso riduzionismo (Scott, 1998). In particolare, la politica alimentare farebbe bene ad avere più approfondimenti bottom-up e saggezza proveniente dalla comunità, da persone che sono coinvolte a livello pratico nell’assistenza sanitaria, nell’agricoltura, nella gestione del paesaggio e nella sicurezza alimentare (Leroy et al, 2020b). Poiché le posizioni anti-allevamento si basano molto sul rafforzamento reciproco di narrazioni riguardanti la salute, l’ambiente e il benessere degli animali, è essenziale affrontarle tutte e tre in base ai loro meriti e fallimenti (Leroy et al., 2020a). Tuttavia, si deve anche tener conto del fatto che la produzione animale fornisce categorie di alimenti molto eterogenei (ad esempio, uova, latticini, carne e pesce), ciascuna prodotta e preparata secondo una grande varietà di metodiche, con proprietà biochimiche e nutrizionali differenti, realizzate in regioni geografiche con diversi contesti ecologici e consumate da popolazioni con specifiche esigenze nutrizionali, economiche e culturali. Anche il fatto che i livelli di consumo di alimenti di origine animale differiscano sostanzialmente tra regioni geografiche e categorie socio-economiche dovrebbe essere al centro dello sviluppo della politica globale e della riequilibratura degli scenari. A causa dei vincoli di questo modello, ci siamo limitati a generare una prospettiva capace di privilegiare i concetti rispetto ai dettagli e ai dati metodologici. Inoltre, abbiamo dato priorità alle nostre argomentazioni in vista di una drastica trasformazione del sistema alimentare in seguito all’abbandono dell’allevamento del bestiame, piuttosto che focalizzarci su modifiche più ragionevoli come il passaggio a pratiche di produzione più rinnovabili e umane. Speriamo che questa panoramica possa comunque aiutare a dare forma al dibattito e al dialogo, così come a formare le menti di coloro che sono interessati a dibattiti personali, accademici, sociali e politici sul tema dell’allevamento del bestiame e degli alimenti di origine animale.

Alimenti di origine animale in diete sane

Perché la questione nutrizionale contro gli alimenti di origine animale può essere sopravvalutata

Ad oggi, uno dei dibattiti più accesi nelle scienze nutrizionali riguarda il fatto che l’assunzione di alimenti di origine animale debba essere limitata a causa del loro presunto legame con lo sviluppo di patologie croniche (ad esempio, Naghshi et al., 2020), con alcuni individui che supportano addirittura una totale eliminazione di questi prodotti (Barnard & Leroy, 2020). La carne rossa, lavorata e non, è particolarmente presa di mira, così come i grassi saturi che sono presenti in molti alimenti di origine animale, tra cui latte intero e uova (Willett et al., 2019). Anche se l’eco della promozione di un moderato consumo o di una importante limitazione proviene da varie istituzioni che si occupano di salute pubblica in tutto il mondo, suggerendo un apparente consenso, il dibattito scientifico non è del tutto risolto, in quanto le prove sono state contestate da vari scienziati, sia per quanto riguarda la carne rossa (Truswell, 2009; Hite et al., 2010; Alexander et al., 2015; Klurfeld, 2015; Kruger & Zhou, 2018; Händel et al, 2020; Hill et al., 2020; Johnston et al., 2019; Leroy e Cofnas, 2020; Sholl et al., 2021) che i grassi saturi, che non si ritrovano esclusivamente negli alimenti di origine animale (Astrup et al., 2020; Krauss & Kris- Etherton, 2020). Tra le altre cose, una delle obiezioni riguarda il fatto che le richieste di limitazione del consumo si basino su risultati contrastanti e su relazioni osservazionali che non sono necessariamente causali e che patiscono l’effetto di un confondimento e di bias (Grosso et al., 2017; Händel et al., 2020; Hill et al, 2020; Leroy & Barnard, 2020; Nordhagen et al., 2020). L’ingiustificato utilizzo del linguaggio causale è comunque diffuso nell’interpretazione dei dati epidemiologici nutrizionali, ponendo così un problema sistemico e minando la credibilità del campo (Cofield et al., 2010; Ioannidis, 2018). Inoltre, le associazioni tra carne rossa e malattie metaboliche non solo sono state valutate come deboli, traducendosi in piccoli rischi assoluti basati su una certezza da bassa a molto bassa delle prove (Johnston et al., 2019), ma differiscono anche a seconda delle regioni geografiche e dei contesti culturali, anche se questo può riflettere circostanze economiche e mediche differenti (ad esempio, Grosso et al., 2017; Iqbal et al., 2021).

Le associazioni sono particolarmente evidenti in Nord America, dove la carne consumata proviene spesso “dalla finestra di un fast-food” e dove i consumatori di un elevato quantitativo di carne tendono anche a seguire diete e stili di vita meno sani in generale. In uno studio canadese, mangiare più carne è stato associato solo con un aumento dell’incidenza di cancro per tutte le cause nella sottopopolazione che consumava i quantitativi più bassi di frutta e verdura (Maximova et al, 2020). Diversi studi condotti su larga scala basati sulla popolazione, eseguiti in individui con ‘stili di vita sani’, come l’Oxford-EPIC Study (Key et al., 2003) e il 45-and-Up Study (Mihrshahi et al., 2017), hanno riscontrato anche che gli effetti negativi del consumo di carne rossa sulla mortalità per tutte le cause possano diventare positivi. Se la carne rossa fosse davvero la causa che muove le associazioni, ci aspetteremmo di trovare effetti più marcati in review sistematiche che si occupano specificamente del consumo di carne rossa (in grado di valutare un gradiente di elevato consumo) rispetto a studi sul modello alimentare (gradiente di consumo più basso) (Johnston et al., 2018). Al contrario, le diminuzioni del rischio assoluto in entrambe le review specifiche per il consumo rispetto al modello alimentare (Johnston et al., 2019) erano molto simili nella loro grandezza di effetto, indicando la possibilità che, anche dopo correzione, una moltitudine di altre componenti della dieta o dello stile di vita possono rappresentare dei fattori di confondimento per le associazioni, indipendentemente dal fatto che siano negative o positive (Zeraatkar & Johnston, 2019). Mentre tale preoccupante incongruenza può essere parzialmente attribuita alle differenze di impostazione metodologica tra gli studi, è stato ipotizzato che le associazioni riscontrate in Occidente potrebbero essere viste, almeno in parte, come dei costrutti culturali generati da risposte verso norme “del mangiare corretto” (Hite, 2018). Una domanda importante da tenere in considerazione, quindi, è “se l’assunzione di proteine animali e vegetali è un marker di modelli alimentari generali o della classe sociale” (Naghshi et al., 2020). Le classi medio-alte, che sono particolarmente sensibili all’ideologia del mangiare virtuoso, tendono a mangiare meno carne rossa e grassi saturi a causa di ciò che simboleggiano, e per quanto viene detto loro dalle autorità e dai discorsi moralizzanti della società (Leroy & Hite, 2020). Tuttavia, quelle stesse persone sono anche più istruite, più ricche e più sane in generale (Leroy & Cofnas, 2020). Anche se si utilizzano modelli multivariati per tenere conto di fattori di confondimento come il fumo, il consumo di alcol o l’obesità, potrebbe non essere possibile riuscire a distinguere gli effetti di tutti i fattori dietetici e dello stile di vita coinvolti, soprattutto vista la bassa certezza delle prove.

Pertanto, l’OMS (2015) afferma che il mangiare carne rossa non trasformata ”non può essere ancora definito come una causa di cancro’‘, mentre l’IARC (2015) ha dichiarato che ”caso, bias, e fattori di confondimento non potrebbero essere esclusi” per quanto riguarda l’associazione tra consumo di carne rossa e cancro colorettale. Secondo alcuni (per esempio, Hite, 2018), l’epidemiologia nutrizionale delle malattie croniche è quindi a rischio di catturare artefatti culturali e credenze sulla salute all’interno di relazioni osservazionali, invece di riuscire a quantificare in modo affidabile i reali effetti sulla salute. Tali osservazioni vengono poi utilizzate per rafforzare i consigli dietetici, creando potenzialmente un loop di feedback positivo (Leroy & Hite, 2020). Questo problema è ulteriormente sottolineato dalla mancanza di supporto proveniente da studi di intervento (O’Connor et al., 2017; Turner & Lloyd, 2017; Leroy & Cofnas, 2020), che sono progettati per tenere conto di fattori di confondimento noti e sconosciuti, e dal fatto che il meccanicismo razionale per le carni rosse rimane al massimo speculativo (Delgado et al., 2020; Leroy & Barnard, 2020). Prese insieme, le varie organizzazioni che si occupano di salute pubblica creano un caso sulla limitazione degli alimenti di origine animale in base alla loro interpretazione delle prove scientifiche prevalenti. Altri, tuttavia, sostengono che mancano prove conclusive per (alcune di) queste raccomandazioni, in particolare visto il contributo degli alimenti di origine animale nel colmare le lacune di micronutrienti essenziali (Leroy & Barnard, 2020). Argomentare in favore di importanti limitazioni contraddice gli approcci di buon senso, soprattutto da un punto di vista antropologico (Gupta, 2016; Leroy et al., 2020a). Carne, midollo e frutti di mare sono componenti evolutivi della dieta umana, anche se possono mostrare alcune differenze nutrizionali e biochimiche se paragonati a quanto prodotto oggi nei sistemi intensivi, ad esempio, per quanto riguarda la composizione dei grassi (Kuipers et al., 2010; Manzano-Baena & Salguero-Herrera 2018) e la presenza di sostanze fitochimiche (van Vliet et al., 2021a e 2021b).

L’impatto sulla salute di queste differenze può essere significativo ma rimane difficile da quantificare, anche se i rapporti tra acidi grassi polinsaturi/acidi grassi saturi e omega 3/6 dei ruminanti selvatici che vivono nei tempi odierni sono simili a quelli del manzo allevato al pascolo (grass-fed), ma diversi da quelli del manzo alimentato con cereali (Cordain et al., 2002b). Sia come sia, l’abbondante consumo di alimenti di origine animale nel corso di 2,5 milioni di anni ha portato ad un adattamento dell’anatomia umana, del metabolismo e della capacità cognitiva che diverge da quella delle altre scimmie (Milton, 2003; Mann, 2018). Inoltre, molte popolazioni di cacciatori-raccoglitori consumavano quantità molto maggiori di carne e di altri alimenti di origine animale (a volte > 300 kg/p/a), rispetto a quello che si consuma oggi in Occidente (circa 100 kg/p/a). Questo è probabilmente ancora molto al di sotto di quello che una volta era valido per i primi esseri umani che predavano la megafauna (Ben-Dor & Barkai, 2020). Su base calorica, il rapporto animali:piante delle diete occidentali (circa 1:2 negli Stati Uniti; Rehkamp, 2016) è l’inverso della maggior parte delle diete consumate prima della scoperta dell’agricoltura (media di 2:1; Cordain et al., 2000). Quantità così elevate di alimenti di origine animale non sono necessariamente indicative di un vantaggio per la salute, ma si può presupporre che tali alimenti siano almeno compatibili con una buona salute. Le cosiddette “patologie dell’età moderna” erano rare nelle comunità ancestrali, in contrasto con quanto si vede oggi nelle regioni in cui prevalgono le diete occidentali ricche di cibi ad elevata densità energetica e certi stili di vita (sedentari). Negli Stati Uniti, il 71% degli alimenti confezionati sono ultraprocessati (Baldridge et al., 2019), mentre i bambini dell’Anglosfera ottengono ormai > 50% del loro apporto calorico da alimenti come patatine, biscotti, succhi e bibite gassate (Khandpur et al. 2020). Inoltre, le culture contemporanee che hanno mantenuto diete e stili di vita tradizionali hanno solitamente un basso carico di malattie croniche (ad esempio, Kaplan et al., 2017). Anche se questo è stato descritto come un “paradosso” (Cordain et al., 2002a), indica soprattutto che le ipotesi di oggi sulle diete sane, viste come a basso contenuto di carne rossa e grassi saturi a prescindere, sono errate e rappresentano un punto di vista occidentale romantico. Per riassumere, gli alimenti di origine animale sono componenti primari della dieta occidentale ma rappresentano anche degli alimenti evolutivi a cui il corpo umano è anatomicamente e metabolicamente adattato, fino a livello del microbioma (Sholl et al., 2021), ed ha sempre tratto nutrienti chiave da essi. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, il loro ruolo nelle malattie croniche potrebbe anche essere un mero artefatto basato sull’associazione con i danni effettivi causati da altri fattori legati all’alimentazione e allo stile di vita. Non è del tutto certo, ma possibile, che un elevato consumo di carne rossa possa diventare un problema nel contesto occidentale odierno. Mentre il consumo in concomitanza di piante ricche di sostanze fitochimiche e fibre potrebbe essere potenzialmente protettivo, un basso consumo di frutta e verdura combinato con un’elevata assunzione di alimenti ultra-processati potrebbe amplificare il rischio di malattia associato al consumo di carne rossa (Van Vliet et al., 2021b), come verrà discusso di seguito.

Perché è ancora motivo di preoccupazione

Per essere chiari, gli argomenti della sezione precedente non implicano che il consumo di tutti gli alimenti di origine animale sia invariabilmente benigno. Oltre a questo, ci possono essere differenze interindividuali nelle risposte fisiologiche dannose o nelle intolleranze al consumo di qualsiasi cibo o nutriente, proveniente sia dalle piante (ad esempio, fattori anti-nutrizionali, glutine e lectine) che dagli animali (ad esempio, lattosio, grassi saturi o ferro eme). Molto dipenderà da come il cibo è stato prodotto, preparato e inserito nei modelli dietetici. Il profilo nutrizionale della carne ottenuta da bestiame allevato all’aperto, per esempio, può evidenziare tangibili miglioramenti biochimici (Manzano-Baena & Salguero-Herrera, 2018; van Vliet et al., 2021b). Ma per essere ancora più chiari, uno stufato di manzo contiene componenti diversi rispetto ad una bistecca cotta eccessivamente e carbonizzata, e il salame stagionato tradizionalmente e il prosciutto cotto sono molto diversi dalle pepite di pollo fritte (Leroy et al., 2018b). Rimangono l’incertezza per quanto riguarda gli effetti sulla salute della lavorazione della carne e le preoccupazioni riguardanti la stagionatura, l’affumicatura o i trattamenti termici che sembrano essere ragionevoli e meritano ulteriori indagini, in quanto possono portare all’accumulo di composti nitrosilati, di idrocarburi policiclici aromatici e di ammine eterocicliche (IARC, 2015; Demeyer et al., 2016). Anche se questo giustifica una certa cautela, l’impatto effettivo sulla salute pubblica è spesso poco chiaro, poiché molto dipende anche dalla dose e dai fattori di attenuazione presenti nella dieta generale (Turner & Lloyd, 2017; Key et al. 2020). Per esempio, i potenziali composti dannosi che si formano nella carne con la cottura ad elevata temperatura possono essere ridotti di diverse volte se si effettua una marinatura o se vengono consumati insieme a cibi vegetali ricchi di composti fitochimici (Smith et al., 2008; Van Hecke et al, 2017). La composizione e la qualità complessiva della dieta, inclusa la tipologia di elaborazione, sono ciò che conta di più per la salute, non gli obiettivi specifici per i singoli gruppi di alimenti minimamente lavorati (ad esempio, uova o carne rossa) o il rapporto tra alimenti di origine animale e vegetale. Infatti, sia gli alimenti di origine vegetale che quelli di origine animale possono essere formulati come componenti salutari o non salutari della dieta, e le associazioni di rischio con la patologia cronica dovrebbero idealmente essere suddivise come tali (Satija et al., 2017; Asnicar et al., 2021). Il salto dal “pericolo” (cfr. IARC, 2015) al “rischio” richiede una valutazione del rischio, ma appare rassicurante ”alle normali assunzioni dietetiche di carne rossa nel contesto di una dieta normale” (Kruger & Zhou, 2018). Sia come sia la lavorazione degli alimenti può avere conseguenze sia benefiche che dannose (Leroy et al., 2018b), vedi il caso dell’eccessivo consumo di cibi ultra-processati nelle diete iperpalatabili occidentali (Hall et al., 2019; Lane et al., 2021).

Il problema dell’eliminazione dei cibi di origine animale

Mentre la limitazione degli alimenti di origine animale per motivi di salute è un dibattito a sé (vedi sopra), alcuni vogliono spingersi oltre e sostengono che la prevenzione delle malattie croniche richiede diete prive di alimenti di origine animale (Barnard & Leroy, 2020). Anche se adeguate diete vegane e vegetariane sono possibili, almeno per alcuni individui, probabilmente non sono fisiologicamente ottimali per tutti nel medio o nel lungo termine (Leroy & Barnard, 2020; Dinu et al., 2017). Una review sistematica ha sottolineato la debolezza e l’eterogeneità degli studi sui bambini vegetariani (Schürman et al., 2017). Inoltre, c’è una quasi-assenza di dati sui bambini vegani, che possono anche soffrire più frequentemente di carenza di vitamina A, B12 e D (a meno che non vengano integrate), così come di anemia da carenza di ferro ed avere bassi livelli di ferritina, colina e acido docosaesaenoico (DHA) rispetto agli onnivori (Wallace et al., 2018; Desmond et al., 2021; Hovinen et al., 2021). Poco sappiamo sugli effetti sulla salute dell’adozione di diete vegane a livello della popolazione, dal concepimento alla vecchiaia. Inoltre, tali diete richiedono un’attenta pianificazione e integrazione (o consumo) di alimenti adeguatamente fortificati, che non tutti i soggetti all’interno di una popolazione possono permettersi di ottenere. Questo è il caso di quando si vive in luoghi dove tali alimenti sono inaccessibili o insostenibili, o quando si adottano altre restrizioni dietetiche che escludono importanti vegetali come cereali, legumi o frutta a guscio, per esempio a causa di allergie e intolleranze (Protudjer & Mikkelsen, 2020). Questo, combinato con una comune mancanza di conoscenza e di diligenza nutrizionale, porta ad una diminuzione dell’affidabilità della dieta, può ridurre l’assunzione di importanti nutrienti e aumenta il rischio di denutrizione, che può portare ad un arresto della crescita (Ingenbleek & McCully, 2012: Fayet et al., 2014; Woo et al., 2014; Pawlak et al., 2016; Brantsæter et al., 2018; Naik et al., 2018; Leroy & Cofnas, 2020; Nordhagen et al., 2020). Infatti, quattro degli otto gruppi alimentari che contribuiscono al punteggio minimo di diversità alimentare dell’OMS per i bambini sono di origine animale; in contesti con diete povere, giocano un ruolo critico nel colmare le lacune di nutrienti (Keeley et al., 2019). Infine, le differenze intra-individuali per quanto concerne il metabolismo dei nutrienti possono benissimo precludere a parti della popolazione di prosperare con diete (quasi) esclusivamente a base di vegetali, non importa quanto bene la dieta sia ”progettata” (cfr., per esempio, Burdge, 2006; Tang, 2010). Mentre le diete basate su pasti genuini a base di vegetali possono essere possibile per alcuni, la tendenza attuale è spesso di ricorrere eccessivamente a cibi ingegnerizzati.

Una preoccupazione ricorrente che riguarda il nutrizionismo e i sostituti “ingegnerizzati” (come i sostituti di carne, uova e latticini) è l’attenzione che viene posta solamente su una manciata di nutrienti, per lo più quelli che appaiono sulle etichette degli alimenti e sulle banche dati nutrizionali (ad esempio, proteine, grassi e alcune delle principali vitamine e minerali), che sottovalutano la vera complessità e i benefici per la salute derivanti dall’ingestione di nutrienti come parte di complesse matrici alimentari intere (Jacobs & Tapsell, 2007; Barabási et al. 2020). Questi nutrienti rappresentano solo una piccola frazione degli oltre 70.000 composti unici che possiamo ritrovare negli alimenti (FooDB, 2020) – molti dei quali si ritrovano esclusivamente negli alimenti di origine animale (ad esempio, creatina, anserina, taurina, cisteamina, 4-idrossiprolina, carnosina e gli acidi grassi omega 3 a lunga catena acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico, solo per citarne alcuni) (van Vliet et al., 2021b). Molti di questi composti vengono considerati non essenziali o parzialmente essenziali (a seconda delle fasi della vita), non diversamente dalla fibra alimentare e dai polifenoli (ad esempio, Rodriguez-Mateos et al., 2019); tuttavia, tutti questi nutrienti hanno un impatto sul metabolismo e sulla salute umana per tutta la durata della vita (Swanson et al., 2012; Paul & Snyder, 2019; Wu, 2020) e la loro importanza non dovrebbe essere minimizzata semplicemente perché non sono considerati indispensabili. I composti presenti nella matrice alimentare intera hanno anche un impatto sinergico sul metabolismo; il consumo di nutrienti isolati spesso non conferisce benefici analoghi (Chen et al., 2019), in parte a causa dell’assenza di cofattori, e ciò può comportare rischi come la tossicità (ad esempio, le vitamine liposolubili) o l’esacerbazione delle infezioni (ad esempio, il ferro). Così, l’approccio riduzionista che prevede la fortificazione e l’integrazione con nutrienti isolati per ingegnerizzare i sostituti (che si tratti di alimenti di origine animale o vegetale) non riproduce realmente la matrice alimentare intera e i benefici che apporta per la salute. Questo non è un “richiamo alla natura” e certamente la fortificazione (ad esempio, con ferro, folato, iodio o vitamine A, B12 e D) ha un ruolo importante nel contribuire all’apporto dei nutrienti nelle popolazioni (vedi, per esempio, Berner et al., 2014). Un approccio food-first (unito al ruolo complementare della fortificazione degli alimenti) dovrebbe comunque essere enfatizzato, in quanto ottenere le sostanze nutritive dagli alimenti (invece che da forme di integrazione) è il principale responsabile degli effetti sulla salute attribuiti ai singoli nutrienti (Lichtenstein & Russell, 2005; Jacobs & Tapsell, 2007; Chen et al., 2019).

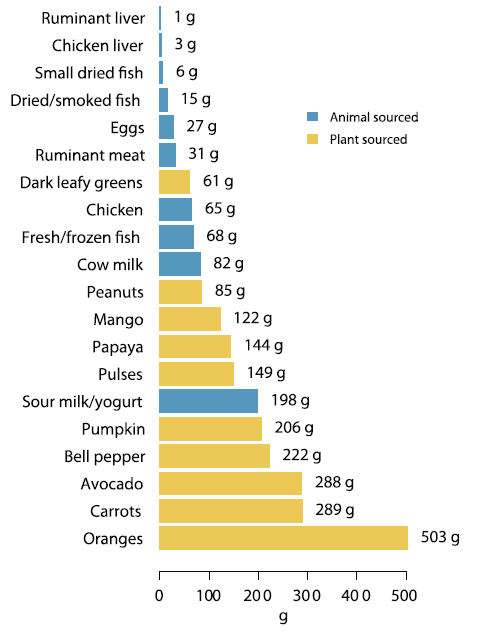

Se l’aumento o la diminuzione degli alimenti di origine animale possa o debba essere promosso è specifico del contesto e dipende dalle caratteristiche della popolazione, come lo status dei micronutrienti. Sebbene i paesi a basso e medio reddito siano particolarmente vulnerabili alle limitazioni riguardanti il consumo di alimenti di origine animale a causa di vincoli economici e logistici (Headey et al., 2017; Adesogan et al., 2020), il problema esiste anche in Occidente (Leroy & Cofnas, 2020). Nelle famiglie con basso reddito la limitazione è spesso correlata agli elevati prezzi di mercato e all’elasticità dei prezzi (Green et al., 2013) o a motivazioni ideologiche, come il rigoroso vegetarismo. Questo è particolarmente preoccupante vista la maggiore prevalenza di carenze nutrizionali nelle donne incinte (Koebnick et al., 2004), così come nei neonati e nei bambini (Cofnas, 2019), che si traduce in una lunga lista di report di casi clinici nella letteratura medica (ad esempio, Giannini et al., 2006; Guez et al., 2012). In contrasto con il position paper dell’Academy of Nutrition and Dietetics (Melina et al., 2016), i cui autori sono rappresentanti del veganismo etico o Avventisti del settimo giorno (cfr. Banta et al., 2018), molte associazioni professionali (pediatriche e mediche) – come la Belgian Royal Academy of Medicine (2019) o la Swiss Federal Commission for Nutrition (2018) – ora scoraggiano esplicitamente il veganismo e il vegetarianismo per la popolazione giovane. In un documento di posizione congiunta, le organizzazioni pediatriche italiane hanno dichiarato che le diete vegane e vegetariane sono inadeguate per lo sviluppo neuropsicomotorio e possono causare carenze e danni irreversibili nei bambini (Barberi et al., 2017). Questo potrebbe non sorprenderci, dato che gli alimenti di origine animale hanno giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione e nello sviluppo del cervello (Gupta, 2016). L’inadeguata assunzione di vitamina B12 durante i primi anni di vita può portare a una persistente carenza di cobalamina e ad una compromissione delle funzioni cognitive in età avanzata (van Dusseldorp et al., 1999; Louwman et al., 2000; Pawlak et al, 2016). Negli adolescenti e nei giovani adulti, le diete vegetariane (rigorose) spesso affiancano disturbi alimentari e depressione, anche se non sappiamo se questo legame sia causale o dovuto a una causalità inversa (Kapoor et al., 2017; Barthels et al., 2018; Zickgraf et al., 2020). Gli alimenti di origine animale forniscono proteine di alta qualità e vari nutrienti chiave che sono altamente biodisponibili e più difficili o impossibili da ottenere solamente tramite l’ingestione di alimenti vegetali, e ciò richiede fortificazione e integrazione (Bakaloudi et al. 2020; Beal et al. 2021; Leroy & Barnard, 2020). Vari acidi grassi a lunga catena (ad esempio, acido eicosapentaenoico (EPA) e DHA), minerali (ad esempio, zinco e ferro) e vitamine (ad esempio, vitamina D e vitamina B12) sono (quasi) assenti o meno biodisponibili nelle piante, dove la presenza di fattori anti-nutrizionali può complicare ulteriormente l’assorbimento e l’utilizzo a livello metabolico. Per esempio, i bambini piccoli avrebbero bisogno di una porzione 100 volte più grande di legumi rispetto ad una di fegato di ruminante per raggiungere una percentuale simile dei fabbisogni di micronutrienti comunemente carenti – ferro, zinco, vitamina A, vitamina B12, folati e calcio (Fig. 1).

Come fonte eccellente di elementi nutrizionali unici con ruoli critici nello sviluppo, nel funzionamento e nella sopravvivenza, gli alimenti di origine animale sono capaci di combattere l’arresto della crescita e di migliorare lo sviluppo cognitivo di neonati e bambini in tutto il mondo (Hulett et al., 2014; Tang & Krebs, 2014; Grace et al. 2018; Adesogan et al., 2020), e di prevenire o trattare la malnutrizione e la sarcopenia negli anziani (Shibata, 2001; Phillips, 2012; Rondanelli et al., 2015). In conclusione, tranne che per casi specifici, la salute non è un cardine idoneo a sostenere l’abbandono dell’essere onnivoro, anzi, al contrario. Inoltre, l’allevamento del bestiame appartiene intrinsecamente a molte culture, favorisce le tradizioni culinarie, garantisce mezzi di sussistenza e sicurezza alimentare in tutto il mondo, il che non può e non deve essere disgiunto dalle preoccupazioni riguardanti la salute.

Figura 1. Dimensione della porzione necessaria per raggiungere una media del 33.3% del fabbisogno di ferro, vitamina A, zinco, folati, vitamina B12 e calcio, micronutrienti chiave che sono comunemente carenti nelle diete dei paesi a basso e medio reddito (Beal et al. 2021: White et al., 2021), da alimenti complementari in Kenya (ogni micronutriente si limitava al 100% del fabbisogno giornaliero). Si è ipotizzato che la proporzione del fabbisogno di micronutrienti dagli alimenti complementari fosse di 0.98 per il ferro, 0.87 per lo zinco, 0.65 per il calcio, 0.17 per la vitamina A, 0.70 per la vitamina B12 e di 0.60 per il folato (Dewey, 2001). I fabbisogni di ferro e zinco sono stati adeguati sulla base della biodisponibilità. Per il ferro, si presumeva che vi fosse una biodisponibilità dil ferro alimentare del 15% da alimenti di origine animale e il 10% da alimenti vegetali; per lo zinco, si presumeva che vi fosse una biodisponibilità alimentare di zinco del 50% da alimenti di origine animale e del 30% da legumi, frutta a guscio e semi (OMS/FAO, 2004). Le densità dei nutrienti provengono dalla Kenya Food Composition Table (Mwai et al., 2018). Il punteggio medio del calcolo dei fabbisogni seguiva Beal et al. (2021). La carne di ruminante era costituita da un mix di manzo, agnello e capra; le uova sono uova di gallina; i pesci sono un mix di varie specie locali; il pesce affumicato/essiccato è il pesce persico; i piccoli pesci essiccati sono un mix di specie dell’Africa orientale.

Alimenti di origine animale in diete sostenibili

Perché la questione della sostenibilità contro gli alimenti di origine animale può essere sopravvalutata

L’allevamento animale viene comunemente dipinto, sia nei discorsi tradizionali che nei documenti politici, come una pratica dispendiosa a causa dell’elevato fabbisogno di acqua, di alimenti e di terreni e dannosa per il clima, la biodiversità e l’ambiente in generale. Come nel caso degli effetti degli alimenti di origine animale sulla salute, il ruolo del bestiame in sistemi di produzione sostenibili richiede una contestualizzazione su tutti i fronti. I dibattiti dovrebbero abbandonare l’approccio binario, secondo il quale gli alimenti di origine animale vengono rappresentati in modo esagerato per lo più come dannosi per l’ambiente e le piante come benefiche (Leroy & Hite, 2020; Leroy et al., 2020b; Provenza et al., 2021). Data la vastità dell’argomento, non è possibile essere esaustivi a questo punto, ma i pochi esempi che seguono dovrebbero essere sufficienti per illustrare il problema. In risposta alla diffusa affermazione che un kg di carne bovina consuma oltre 15.000 litri d’acqua, è necessario chiarire che tali dati derivano dall’indicatore dell’impronta idrica (WF) (Boulay et al., 2021), dove quasi il 90% dell’acqua utilizzata dal bestiame deve essere classificata come precipitazioni che non contribuiscono al dilavamento, cioè “acqua verde”. Di conseguenza, la WF del bestiame alimentato con erba rispecchierà soltanto quanto è piovoso il clima locale. Non sorprende che la percentuale sia ancora più alta (94%) per i ruminanti al pascolo (Mekonnen & Hoekstra, 2010). La WF avrà un valore particolarmente elevato in alcune terre marginali non adatte alla coltivazione ma con precipitazioni abbondanti, come le montagne. In questi contesti, nessuno di questi utilizzi dell’acqua è competitivo con le colture o il consumo umano, e l’acqua cadrà comunque dal cielo ed entrerà nel ciclo naturale dell’acqua indipendentemente dalla presenza di bestiame. In alcuni sistemi di allevamento, i quantitativi di acqua prelevata (“acqua blu”) per la produzione di mangime sono effettivamente preoccupanti, ma in altri, sono paragonabili (o inferiori) a quelli che sono necessari per le colture.

Le analisi di Life Cycle Assessment (LCA) volte a misurare la produttività dell’acqua (Boulay et al., 2021) hanno dimostrato che in casi documentati di sistemi di produzione di agnello e manzo australiani, le esigenze si attestano tra i 5 e i 500 litri di acqua per kg di carne (Peters et al., 2010; Ridoutt et al., 2012a; 2012b). Per le carni bovine statunitensi, la necessità di acqua blu è in media di 2.000 litri per kg di peso della carcassa, ma questo dipende fortemente dalla regione e dalle esigenze di irrigazione delle colture, e potrebbe essere anche di soli 100 litri (Rotz et al., 2019). Tali differenze evidenziano l’importanza di contestualizzare attentamente i valori dell’impronta idrica quando si traggono conclusioni generali sul ruolo del bestiame nello spreco di acqua. Quando si confrontano i principali parametri di consumo dell’acqua, cioè il Water Footprint Network da un lato e il LCA/ISO dall’altro, questi ultimi affrontano l’effettiva scarsità di acqua e l’impatto ecologico del suo utilizzo invece che il consumo totale dell’acqua (Pfister et al. 2017; Boulay et al., 2021) – una valutazione più realistica del suo impatto. Oltre all’utilizzo dell’acqua in quanto tale, l’allevamento fa emergere naturalmente anche questioni legate alla qualità dell’acqua, in parte riprese nelle valutazioni delle acque grigie, ma che richiedono anche proprie valutazioni e correzioni legate al contesto. Un secondo argomento comunemente sentito riguarda il fatto che gli alimenti destinati all’alimentazione degli animali competono con le colture che altrimenti sarebbero direttamente adatte alla dieta umana. Questo è parzialmente vero (sempre che le catene di approvvigionamento seguano questa logica), ma esistono anche delle sfumature. Stime esagerate affermano che sono necessari 6-20 kg di grano per produrre un kg di carne, mentre in realtà si parla di circa 3 kg di grano (Mottet et al., 2018).

Ancora più importante, i dibattiti dovrebbero tener conto del fatto che l’86% dell’alimentazione del bestiame comprende foraggio, scarti di colture e ogni sorta di sottoprodotti che in primo luogo non sarebbero adatti al consumo umano e che, altrimenti, graverebbero sull’ambiente. Per i ruminanti in particolare, solo il 5% del consumo globale di mangime è costituito da cereali e farina di soia che sono in diretta competizione con la dieta umana (Mottet et al. 2018). È vero, tuttavia, che il grado di concorrenza tra alimenti per animali e alimenti per l’uomo è legato al contesto e varia tra e all’interno delle regioni geografiche, a seconda della prassi adottata. L’ideale sarebbe ridurre ulteriormente questa situazione a vantaggio dei veri sottoprodotti industriali (cioè quelli che verrebbero prodotti comunque, come gli scarti dell’agricoltura e i residui delle coltivazioni) e di allontanarsi dall’attuale coltivazione di alimenti con il solo intento di fornirli al bestiame. Dato che la risorsa principale del bestiame è quella di riciclare materiali non commestibili in nutrimento di alta qualità grazie al loro metabolismo ruminale, essi funzionano come dei contributori netti alla produzione di proteine commestibili per l’uomo in tutto il mondo. Di fatto, i ruminanti hanno bisogno di meno proteine da alimenti commestibili per l’uomo (0.6 kg) rispetto a quelle che forniscono come un kg di proteine di alta qualità commestibili per l’uomo (Mottet et al., 2017 e 2018; FAO, 2018). Un processo ragionevole potrebbe essere rappresentato dalla riconsiderazione di alcuni terreni coltivati che sono ora utilizzati per la produzione di alimenti per animali, modificando la loro destinazione d’uso verso colture per il consumo umano diretto. Tuttavia, gli appelli che consentono un’ulteriore conversione dei pascoli in colture (per il cibo o il bioetanolo) (cfr. Willett et al., 2019; Williams et al., 2020) non vedono gli esempi esistenti di danni all’ecosistema e di perdita degli habitat per la fauna selvatica (Wright et al., 2017; Alemu et al., 2020). Ignorano i problemi causati dall’espansione delle coltivazioni verso terreni marginali e sminuiscono la realtà che i terreni agricoli sono di diversa qualità. Per esempio, solo negli Stati Uniti, tra il 2008 e il 2016, oltre un milione di acri/anno di praterie native sono stati convertiti in terreni coltivati con quasi il 70% delle nuove terre coltivate che producono rese inferiori alla media nazionale a discapito dell’avifauna (Lark et al., 2020). Le terre con elevata produttività sono già destinate alla produzione di colture e si dà il caso che siano aree che ospitano una relativamente bassa biodiversità (Huston, 2005). La perennializzazione e l’allevamento, se correttamente gestiti, possono aiutare a mantenere alti i livelli di biodiversità in molti contesti, sopra e sotto il terreno, grazie al pascolamento di aree non arate e meno produttive (Provenza et al., 2015; Manzano-Baena & Salguero-Herrera, 2018; Neal et al., 2020), mentre sono economicamente più efficienti. Circa un quarto della superficie agricola globale comprende terreni marginali, inadatti alla coltivazione e costituiti da pascoli e territori selvaggi non convertibili (1.3 miliardi di ettari; Mottet et al., 2018). Se i responsabili politici adottassero l’idea di lasciare tali terreni ”non sfruttati”, un’opzione sarebbe quella di convertirli (parzialmente) in foreste e/o di riseminarli. Questo può essere appropriato in alcuni contesti, ma fa appello ad un concetto romantico (per lo più occidentale) di paesaggi forestali e a un paradigma Natura versus Cultura, ignorando la natura aperta e non di foresta di molti di questi paesaggi (Pausas & Bond, 2019) e dimenticando che gli esseri umani hanno modellato la maggior parte della natura terrestre per almeno 12.000 anni. Come notato da Ellis et al. (2021), ”le attuali perdite di biodiversità sono causate non dalla conversione umana o dal degrado degli ecosistemi, ma piuttosto dall’appropriazione, dalla colonizzazione e dall’intensificazione dell’utilizzo di terre abitate e già sfruttate da società precedenti”.

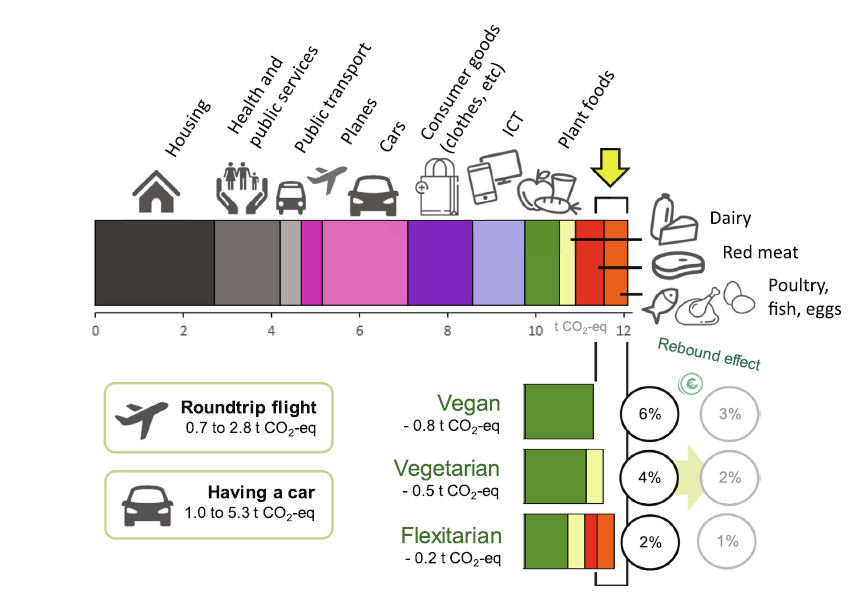

Per cominciare, bisogna riconoscere che considerare l’agricoltura e la natura come entità in qualche modo separate è problematico. Questo è messo in evidenza dalle pratiche del silvo-pastoralismo e dell’agroforestazione – un’integrazione reciprocamente benefica di bestiame, foraggio/colture e alberi – sulle quali c’è una considerevole certezza scientifica riguardo ai loro alti tassi di sequestro e di sicurezza alimentare (Lal, 2020). Si trascura anche la complementarità del fuoco e del pascolamento come fattori che scolpiscono il paesaggio (Bond, 2019), e come gli scenari di abbandono possono portare a paesaggi non molto diversi dagli attuali ecosistemi pascolati dal bestiame (Manzano & White, 2019). Quest’ultima prospettiva non solo apre un interessante dibattito su ciò che dovrebbe essere considerato naturale, ma ci porta anche a quella che è la questione più mediatica nel dibattito pubblico, quello del cambiamento climatico. Il contributo del bestiame alle emissioni totali di gas serra (GHG) a livello globale è stato stimato al 14.5%, ed è principalmente attribuibile alla produzione degli alimenti per animali (45% del contributo) e alla fermentazione enterica dei ruminanti (39%) (Gerber et al., 2013). Tuttavia, una distinzione è necessaria, poiché questo numero globale viene spesso erroneamente riportato quando si discute di specifici sistemi locali. È fondamentale sottolineare che questo numero maschera una vasta eterogeneità regionale. Inoltre, le argomentazioni che affermano che gli alimenti di origine animale comportano emissioni più elevate rispetto a quelli di origine vegetale (ad esempio, Xu et al. 2021) trascurano il fatto che le stime degli effetti di un risparmio del cambiamento di dieta all’interno dei bilanci del carbonio non sono semplici, poiché dovranno rispettare i vincoli agricoli e nutrizionali. Per esempio, ridurre gli alimenti di origine animale implica che una quantità maggiore di altre tipologie di alimenti dovrà essere prodotta e consumata per soddisfare i fabbisogni nutrizionali, generando a sua volta un proprio impatto. Inoltre, qualsiasi beneficio del risparmio di carbonio nella dieta dovrà essere giudicato in base al suo merito all’interno delle impronte di carbonio totali, dominate dal consumo di combustibili fossili. Togliere il bestiame dal sistema alimentare statunitense porterebbe quindi ad una riduzione delle emissioni del 3% circa, a seconda dei presupposti (White & Hall, 2017 e 2018). A livello individuale, si trova lo stesso ordine di grandezza. Una diminuzione del 60% del consumo di carne in stile flexitariano, una dieta vegetariana e una dieta vegana porterebbero, rispettivamente, a una riduzione di 0.2, 0.5 e 0.8 t CO2-eq/p/a (Meier & Christen 2013; Hallström et al. 2015; Wynes & Nicholas 2017). Secondo un’impronta totale dello stile di vita di un individuo occidentale (ad esempio, 12 t CO2-eq/p/a), questo si tradurrebbe in una diminuzione del 2-6% (Fig. 2), che probabilmente dovrebbe essere dimezzata all’1-3% a causa dell’effetto rimbalzo (Grabs, 2015).

Una grandezza simile di riduzione è stata trovata per la diminuzione totale delle emissioni basate sul consumo a vita quando si adotta una dieta sostitutiva della carne in Nuova Zelanda (Barnsley et al. 2021). Dato che la maggior parte (>80%) dei vegetariani e dei vegani ritorna rapidamente alla dieta onnivora, spesso nel giro di pochi mesi (Faunalytics, 2014), tali effetti sono per lo più insignificanti a vita. Il consumo di alimenti di origine animale potrebbe potenzialmente essere inferiore rispetto a prima di sperimentare diete vegane o vegetariane; tuttavia, mancano dati solidi su questo aspetto. Oltre al contesto necessario per la contabilità convenzionale, in questi calcoli il metano viene sproporzionatamente valutato come un gas serra molto più dannoso della CO2, considerando il suo potenziale di riscaldamento globale (GWP). Una recente ricerca che presenta un approccio GWP modificato (GWP*) ha, tuttavia, dimostrato che entrambi i gas seguono una cinetica fondamentalmente diversa e dovrebbero essere trattati diversamente. Mentre il metano è un inquinante climatico con vita breve, la CO2 è un inquinante di riserva con lunga vita che si accumula nell’atmosfera (Allen et al., 2018; Cain et al., 2019). Inoltre, il metano prodotto dai ruminanti fa parte di un ciclo storico e biologico mentre la CO2 rappresenta la mobilitazione unidirezionale del carbonio fossile che ha impiegato milioni di anni per formarsi (Thompson & Rowntree, 2020). Ciò implica che i ruminanti non contribuiranno al riscaldamento globale se le dimensioni delle mandrie non aumenteranno e il metano biogenico verrà mitigato in misura ragionevole attraverso il miglioramento dell’alimentazione, cure veterinarie appropriate e una corretta gestione della mandria. C’è un considerevole margine per la mitigazione globale, specialmente per quanto riguarda alcuni dei sistemi di allevamento di ruminanti in America Latina, Africa sub-sahariana e Asia del sud che mostrano ancora una bassa produttività (Gerber et al., 2013). Inoltre, ciò che le statistiche sulle emissioni trascurano è che l’allevamento animale sequestra anche il carbonio, al punto tale che i sistemi di gestione al pascolo possono potenzialmente compensare le emissioni in misura considerevole (Gerber et al., 2013; Teague et al., 2016; Stanley et al., 2018; Rowntree et al., 2020). I potenziali risultati dannosi e gli effetti collaterali di una politica di mitigazione basata sull’abbandono del bestiame grass-feed vengono comunemente ignorati. Questo non solo andrà a compromettere l’approvvigionamento mondiale di nutrienti, ma porterà anche ad un grande aumento di altri animali metanogeni che sono però meno efficienti nel convertire gli alimenti (Manzano & White, 2019). È molto probabile che le emissioni verrebbero sostituite, o addirittura aumentate, da quelle delle controparti selvatiche, dato che l’odierna produzione enterica di metano potrebbe essere relativamente paragonabile ai livelli storici prodotti dagli animali selvatici (compresi i bisonti) e dalla megafauna paleolitica, come il mammut e l’uro (Hristov, 2012; Zimov e Zimov, 2014). Calcoli aggiornati citati in Manzano & White (2019) indicano che la densità degli erbivori presenti prima dell’uomo potrebbe essere davvero molto più alta rispetto a quella ipotizzata da alcuni autori [per esempio, Bar-On et al. (2018), in base alle stime di Barnosky (2008)]. Infine, anche i confronti su base nutrizionale dovrebbero essere equi, evitando parametri riduzionisti come CO2-eq per kg o per kcal. Tali approcci derivano da un’interpretazione storica della nutrizione come modo per fronteggiare le carenze alimentari o per colmare le perdite caloriche, mentre i benefici nutrizionali riguardano lo spettro e la densità di nutrienti essenziali. Quando si confrontano gli alimenti, l’obiettivo dovrebbe essere quello di tenere conto di un’adeguata nutrizione essenziale (Werner et al., 2014; Drewnowski et al., 2015; Tessari et al., 2016). Le problematiche dietetiche globali di metà secolo non sono solo legate alle quantità di cibo o alle calorie, ma soprattutto ai nutrienti essenziali, molti dei quali sono generalmente contenuti in densità maggiori e/o in forme più biodisponibili negli alimenti di origine animale, compresi gli aminoacidi essenziali, gli acidi grassi omega-3 a lunga catena, la vitamina B12, la vitamina D, il ferro, lo zinco e il calcio (Simopoulos, 1999; Wu et al., 2014; Semba et al., 2016; Leroy & Barnard, 2020; Smith et al., 2021). Talvolta, gli alimenti di origine vegetale possono contenere quantità più elevate di alcuni di questi nutrienti chiave, come succede spesso per il ferro, se non fosse che la biodisponibilità risulta essere inferiore. Anche la “proteina”, come unità di confronto, non soddisfa gli aspetti qualitativi della digeribilità e del contenuto di aminoacidi essenziali, che appaiono migliori negli alimenti di origine animale (cfr. Tessari et al., 2016; Marinangeli & House, 2017). Unito al fatto che gli alimenti di origine animale contengono molti altri componenti benefici che non si ritrovano nelle piante (Wu, 2020), come taurina, creatina e fattori di crescita, la convinzione comune che siano semplicemente intercambiabili con i legumi è una esemplificazione eccessiva. Qualsiasi dibattito ambientale che trascura la correttezza dal punto di vista nutrizionale è insufficiente e non dovrebbe essere tenuto in considerazione come una buona base per eventuali decisioni politiche.

Figura 2. Effetto dei cambiamenti della dieta sulle emissioni annuali di gas serra (in CO2-eq) di un individuo occidentale (esempio per un francese medio; dopo https://ravijen.fr/?p= 440), tenendo conto degli effetti del veganismo, del vegetarianismo (Hallström et al., 2015; Wynes & Nicholas, 2017) e del flexitarianismo (una diminuzione del 60% del consumo di carne, da 200 a 80 g/p/d), nonché dei potenziali effetti di rimbalzo (Grabs, 2015). I dati sui trasporti (auto e voli) sono ottenuti da Wynes e Nicholas (2017). ICT = tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

Perché è ancora motivo di preoccupazione

Anche se le affermazioni esagerate sull’effetto del bestiame sulla salute del pianeta non sono giustificate, è importante capire e riconoscere che la realtà è altamente subordinata alla regione geografica, all’ecosistema e alle pratiche coinvolte. Allo stesso tempo, questo implica che la zootecnia è spesso subottimale e richiede miglioramenti sostanziali a molti livelli. Questo potrebbe, ad esempio, essere riferito ad ulteriori miglioramenti della produttività (attraverso tecnologie di allevamento e cure veterinarie), ad una migliore protezione dei corsi d’acqua, ad una modificazione dei modelli di pascolo e della loro gestione (in termini di frequenza ed intensità delle defogliazioni, nonché di categorie tassonomicamente diverse e di coperture erbacee e rizosfere biochimicamente diverse, nell’ottica di aumentare i servizi ecosistemici; Gregorini et al., 2017) e ad una migliore integrazione nella bioeconomia circolare (Mottet et al., 2018; Leroy et al., 2020b). Nei ruminanti, un marcato spostamento dell’alimentazione a base di cereali verso il pascolo può rivelarsi vantaggioso, mentre nei monogastrici una migliore canalizzazione dei flussi secondari e del riciclo degli scarti alimentari avrebbe il potenziale di dare il via ad una conversione più efficiente (Fairlie, 2011; Schurson, 2020). Ci sono anche dei compromessi, visto che i sistemi rigenerativi basati sul pascolo tendono a richiedere più terra. Spesso la terra disponibile viene deteriorata da pratiche dannose di monocoltura ma, in seguito all’introduzione di bestiame gestito in maniera ottimale, si potrebbe promuovere una maggiore biodiversità, una superficie del terreno più sana e un aumento del sequestro di carbonio (Rowntree et al., 2020).

Il problema dell’eliminazione degli alimenti di origine animale

Le argomentazioni a sostegno della decimazione o addirittura dell’abolizione del bestiame e del rewilding su larga scala dei terreni marginali potrebbero trovare radici solo in un contesto occidentale postindustriale (cfr. Leroy et al., 2020b). I suoi sostenitori trascurano tutti i servizi che il bestiame fornisce a livello mondiale e il loro ruolo nella sostenibilità sociale (Dominguez-Salas et al., 2019). Sarebbe una politica giusta per fronteggiare e mitigare quelle pratiche adottate dal settore della produzione animale a livello globale che destano una certa preoccupazione a causa di un impatto netto negativo su esseri umani, animali e ambiente. Tuttavia, quando ben gestito, l’allevamento gioca un ruolo chiave nel garantire la sicurezza alimentare, nella concimazione dei terreni coltivati e dei pascoli, nell’aratura, nel sequestro del carbonio e nella formazione del topsoil, nello sviluppo delle zone rurali, nel risparmio delle risorse, nel fornire mezzi di sussistenza e nel garantire l’empowerment delle donne, cosa che a sua volta può portare ad un miglioramento della sicurezza dal punto di vista nutrizionale (Mottet et al., 2018). L’importanza a livello ambientale dell’erbivoro è attestata dal fatto che i paesaggi dove il bestiame non è più presente mostrano costantemente una diminuzione della biodiversità rispetto ai paesaggi con cultura agropastorale, così come si perdono altri servizi, tra cui la prevenzione degli incendi o il recupero del suolo (Manzano-Baena & Salguero-Herrera, 2018). Anche l’abbandono totale del bestiame non è motivato, in quanto è possibile la coesistenza con la fauna selvatica, tanto che spesso vengono favorite le specie di grossa selvaggina (Schieltz & Rubenstein, 2016). Inoltre, rendere i sistemi di approvvigionamento alimentare privi di bestiame porterebbe a carenze di nutrienti che dovranno essere compensate in altri modi (White & Hall, 2017). Il rischio è che questo possa andare a rinforzare la diffusione di forme disastrose di monocoltura dipendenti da fertilizzanti derivati dai combustibili fossili, provocando un ulteriore impoverimento della superficie del suolo, perdite di biodiversità, alimenti da laboratorio e paesaggi apocalittici a causa dell’effetto serra (come attualmente in Almeria, Spagna; MailOnline, 2013). Aumenterebbe anche la superficie dedicata alle colture (Peters et al., 2016). Dato che l’espansione delle colture tende ad occupare inizialmente terreni con una biodiversità inferiore per poi spostarsi verso aree con una biodiversità maggiore (Huston, 2005), gli effetti negativi sulla biodiversità aumenterebbero drasticamente. Il degrado delle terre coltivate negli Stati Uniti ha portato ad una conversione su vasta scala delle praterie native in terre coltivate (88% di tutte le nuove terre coltivate convertite tra il 2008 e il 2016), cosa che ha prodotto rese marginali dei raccolti con un costo elevato per la fauna selvatica (Lark et al, 2020). Come per la produzione di bestiame, questo non implica che non dovremmo più coltivare certe colture, ma significa che dovremmo migliorare le pratiche di gestione in tutte le forme di agricoltura. Anche se ci sono sfide globali da affrontare, come l’inquinamento delle acque e l’interruzione dei flussi biochimici, anche il letame prodotto dal bestiame rappresenta un’importante fonte sostenibile di fertilizzante per i suoli agricoli, che dovrebbe essere sostituita da una concimazione minerale più problematica in caso di drastica riduzione degli animali allevati (Bouwman et al., 2013; Manzano-Baena & Salguero-Herrera, 2018). Infatti, le pratiche agricole rigenerative sono potenzialmente in grado di ripristinare le terre degradate da una produzione agricola poco sostenibile (Rowntree et al. (Rowntree et al. 2020). Anche la perdita di prodotti tessili preziosi e biodegradabili come la pelle o le fibre animali avrebbe i suoi effetti sull’ambiente. L’utilizzo di fibre artificiali sta portando alla diffusione di microplastiche negli oceani e non solo, con potenziali effetti molto preoccupanti (UNEP, 2016). I tessuti impiegati come isolanti per il freddo sono una delle maggiori fonti di microplastiche (Boucher & Friot, 2017) e le fibre alternative naturali sono rappresentate principalmente dalla lana (Laing, 2009). Il comfort che garantiscono ha effetti positivi anche sul benessere fisico e psicologico (Laing & Swan, 2016). Non bisogna dimenticare che la vera sostenibilità va oltre il concetto di “Pianeta” e coinvolge anche la “Prosperità” e le “Persone”. L’impatto ambientale del bestiame deve essere valutato in relazione ai mezzi di sussistenza alternativi per quelle popolazioni che dipendono dall’allevamento animale come via d’uscita dalla povertà.

Alimenti di origine animale in diete etiche

Perché la questione etica contro gli alimenti di origine animale può essere sopravvalutata

L’etica rappresenta i principi di ciò che ci aspettiamo in generale dagli altri e da noi stessi in situazioni specifiche. Questo, in fondo, richiede scambi e accordi sociali. Così, la necessità di definire degli standard di benessere animale è stata definita come giusta da un punto di vista morale (Grandin & Cockram, 2020). Molti sostenitori dei diritti degli animali, tuttavia, desiderano andare concettualmente oltre i criteri di benessere. Sono favorevoli all’eliminazione di qualsiasi forma di utilizzo degli animali per la produzione di cibo o altri sottoprodotti, o a scopo di ricerca. Considerando che alcuni teorici sono a favore della coercizione legale per imporre il veganismo alla società (ad esempio, Deckers, 2013), il dibattito va a toccare la libertà di scelta alimentare. È quindi pertinente esplorare cosa c’è all’origine di questa evoluzione e fino a che punto gli alimenti di origine animale conservano ancora un ruolo giustificabile all’interno di diete etiche. Essendo un fondamento nutrizionale delle nostre diete ancestrali (Mann, 2018), gli alimenti di origine animale sono sempre stati fortemente legati a idee di forza, abbondanza, generosità e ad altri valori appartenenti alla comunità (Leroy & Praet, 2015). Queste connotazioni originali vengono sempre più invertite dal movimento vegano in idee di deterioramento, morte, infertilità, dissolutezza, egoismo, disgusto e anormalità (Leroy et al., 2020b). La rappresentazione di tutto il settore dell’allevamento come un sistema immorale di “sfruttamento” che richiede ”liberazione”, piuttosto che come un sistema di sostentamento e nutrimento, è comunque un costrutto morale relativamente recente che ha acquisito gradualmente più importanza a partire dal XIX secolo (Leroy & Hite, 2020). Questo non può essere disgiunto dalla mercificazione degli animali in quel periodo, e dalla protesta, spesso giustificata, per quanto concerne il benessere animale. Tuttavia, è anche in relazione con una varietà di altre dinamiche socio-storiche. In breve, queste ultime riguardano le credenze e le ansie delle (alte) classi medie dell’Occidente urbano, e la loro espressione attraverso il mangiare morale e la purezza alimentare [per una discussione dettagliata, si rimanda a Leroy (2019), Leroy & Hite (2020), e Leroy et al. (2020b)]. Inoltre, l’uccisione è percepita come un ”evento oscuro”, che sfida l’empatia umana, soprattutto quando è amplificata dalla proiezione antropomorfa e non è più culturalmente radicata nel rituale e nel significato (Leroy & Praet, 2017). Nonostante quello che comunemente si presume, la sofferenza globale potrebbe non diminuire con l’eliminazione dell’allevamento e degli alimenti di origine animale. Anche se la sua prevalenza potrebbe diventare meno direttamente misurabile e visibile, la necessità di uccidere gli animali non sarebbe abolita dalla cessazione dell’allevamento. Ciò che di solito viene lasciato senza risposta nell’affidarsi del veganismo all’utilitarismo, oltre alla perdita di biodiversità derivante dal previsto cambiamento di destinazione d’uso della terra, è il fatto che il numero di animali senzienti che vengono uccisi come “morti sul campo” durante la produzione di colture (attraverso il controllo dei parassiti, l’aratura, il raccolto con le macchine, ecc.), può anche superare il numero di morti raggiunte con l’allevamento animale per unità di cibo, specialmente se si tiene conto del valore nutrizionale e se li confrontiamo con i grandi animali (Davis, 2003; Archer, 2011). Le stime sono altamente incerte (Fischer & Lamey, 2018), ma è chiaro che tutta la produzione di cibo avviene con un tributo di morte (Provenza et al., 2021). Alcuni dei problemi potrebbero non essere abbastanza visibili per accendere un dibattito critico. Mentre gli animalisti sono apertamente preoccupati per il benessere dei mammiferi marini nei giardini zoologici, sicuramente l’inquinamento marino da microplastiche – principalmente provenienti dall’abbigliamento sintetico (UNEP, 2016) – rappresenta una preoccupazione più seria per la conservazione di tali specie (Panti et al., 2019) rispetto alla permanenza negli zoo. Eppure, questo non è un elemento importante nella difesa dei diritti degli animali perché la malattia che ne deriva e la morte della fauna selvatica rimangono invisibili. In alternativa a quello che oggi viene spesso presentato come sfruttamento, l’allevamento può invece essere valutato come una relazione simbiotica tra uomini e animali, a beneficio di entrambi (Leroy et al., 2020a). Per essere chiari, quest’ultima è valida solo quando gli standard di benessere animale sono adeguati e il bestiame conduce una vita dignitosa e riceve una morte rapida. In confronto alle loro controparti costrette a vivere una vita molto più dura in natura, gli animali d’allevamento ricevono un riparo, sono meglio nutriti durante l’inverno, ricevono cure veterinarie, sono protetti dai predatori e non muoiono dopo una lunga agonia. Affermare, quindi, che l’allevamento sia contro gli interessi del bestiame o “contro natura”, o che gli animali abbiano desideri auto-referenziali sul loro futuro, è un presupposto antropocentrico (Baggini, 2014; Belshaw, 2015). Rispetto ai benefici diretti che possono essere ottenuti da un sano approccio welfarista, le affermazioni utilitaristiche vegane rimangono non supportate e comportano dei rischi. Promuovere un cambiamento radicale verso una nuova dieta e un nuovo sistema di produzione alimentare per il genere umano richiede prove straordinarie di sicurezza. Non è affatto garantito che la sofferenza umana non possa potenzialmente aumentare nelle popolazioni più fragili. Le diete vegane, che sono state testate per lo più su campioni non rappresentativi di popolazioni adulte occidentali in studi non controllati, probabilmente non sono fisiologicamente ottimali per tutti e potenzialmente possono avere effetti avversi nel lungo termine. L’abolizione dell’allevamento animale, che è un punto cardine in molte regioni del mondo, apre la porta a danni sociali ed economici e all’indebolimento della sicurezza alimentare.

Perché è ancora motivo di preoccupazione

Nei modelli preindustriali, basati sulla caccia-raccolta o sulla pastorizia, gli uomini mostravano forti interazioni con gli animali e un atteggiamento rispettoso, specialmente durante l’atto di uccidere e la condivisione e il consumo dei cibi ottenuti. Chiedere perdono per l’uccisione e la restituzione alla natura di ciò che è stato preso attraverso un rituale erano pratiche comuni, soprattutto per i cacciatori-raccoglitori (Leroy & Praet, 2017; Leroy et al., 2020b). Si ipotizza che la disconnessione dalle attività ancestrali e la mercificazione degli animali e dei cibi di origine animale durante l’era dell’industrializzazione abbia causato gran parte dell’attuale crisi morale (Leroy 2019). Rimuovendo dalla loro vita quotidiana le scene riguardanti l’allevamento, l’uccisione e la macellazione degli animali, i cittadini occidentali hanno anche perso il coinvolgimento morale e il controllo diretto su questi processi. Inoltre, gli sforzi fatti dall’allevamento per aumentare la produzione e l’efficienza hanno solitamente portato ad animali meno robusti, con conseguenti effetti negativi sul benessere (Rauw, 2016). Sebbene gli standard di benessere animale siano in vigore in molti settori e una crescente mole di lavoro venga fatta per sostenerli, spesso non vengono soddisfatti in tutte le fasi e da tutti gli attori coinvolti nel settore dell’allevamento. I difensori dei diritti degli animali sottolineano giustamente l’esistenza di procedure disumane che richiedono un miglioramento degli standard e delle normative sul benessere animale. Ma esistono anche molti casi esemplari di allevamento di bestiame, le cui pratiche dovrebbero essere riconosciute e incentivate.

Il problema dell’eliminazione degli alimenti di origine animale

Dato che anche la produzione di piante genera un alto tasso di mortalità, l’unico percorso verso un sistema di approvvigionamento alimentare umano che non richieda l’uccisione di animali sarebbe basato sulla drastica recinzione delle colture vegetali o sullo sviluppo di alimenti prodotti da bioreattori attraverso una “fermentazione di precisione”. In questi casi, tuttavia, la già problematica barriera Natura/Cultura verrebbe accentuata al massimo. Inoltre, la concessione di diritti simili a quelli degli esseri umani agli animali non umani si tradurrebbe, alla fine, in un ampliamento della sfera degli individui che sono posizionati al di fuori della Natura (Plumwood, 2004), non riuscendo più a riconoscere il radicamento ecologico sia degli animali umani che di quelli non umani. Peggio ancora, amplificherebbe anche il divario Vita/Morte. Alcuni vegetariani percepiscono già la morte come un’“essenza contaminante” (Testoni et al., 2017), che invade un’immagine biocentrica e utopica del Giardino dell’Eden (Sánchez Sábaté et al., 2016). Mentre questo sarebbe impossibile da sostenere, i teorici vegani più estremi sostengono un’ulteriore purificazione di ciò che resta del comparto Natura (cfr., Verchot, 2014; Gyurko, 2016; Moen, 2016; Bramble, 2020). Poiché gli alimenti di origine animale possiedono una ricca eredità culturale, probabilmente dovranno essere sostituiti da ”imitazioni” di origine vegetale per soddisfare le richieste dei consumatori. In generale, questo è già stato accolto dalle multinazionali alimentari di tutto il mondo come un nuovo modello di business in un mercato che stava fronteggiando una stagnazione e raggiungendo i suoi limiti di potenziale di innovazione. Non solo permette il ”greenwashing” e il ”nutri-washing”, ma offre anche un perfetto adattamento alle competenze industriali esistenti: la (ultra)trasformazione di materiali poco costosi in alimenti con valore aggiunto (Leroy et al., 2020b). L’attribuzione di un valore simbolico a prodotti di qualità inferiore attraverso il branding (stile di vita) sfrutta così il bisogno consumistico di accumulare capitale “culturale” (Baudrillard, 1970; Ulijaszek et al., 2012). Oltre ad accelerare l’involuzione verso il nutrizionismo (cioè, una perdita dei valori culturali e nutrizionali del cibo che vengono ridotti ad un insieme di nutrienti, le “proteine” in particolare), la perdita della sovranità alimentare e a favorire l’accentramento nelle mani di poche corporazioni, questo probabilmente non apporterà benefici ad una situazione già disastrosa della salute pubblica e del pianeta. Per quanto riguarda la salute pubblica, non è preoccupante dal punto di vista etico solo un potenziale aumento delle patologie croniche, ma anche l’ulteriore indebolimento di una corretta nutrizione essenziale in popolazioni già vulnerabili, come già discusso sopra. Secondo Hunt (2019), esiste ”una ragione morale per i genitori di non crescere il proprio figlio con una dieta vegana, perché una dieta vegana comporta un rischio di sviluppare danni sia per il benessere fisico che sociale dei bambini”. Giannini et al. (2006) concordano: ”è allarmante in un paese sviluppato trovare situazioni in cui la salute di un bambino è messa a rischio dalla malnutrizione, non per problemi economici ma per le scelte ideologiche dei genitori”. Inoltre, i membri più vulnerabili della società soffrirebbero ulteriormente per l’eliminazione dell’allevamento animale, visti i molti altri benefici sociali che genera a livello globale (mezzi di sostentamento, utilizzo di sottoprodotti per la medicina, ecc.) Infine, minerebbe il miglioramento delle nostre opportunità verso un sistema alimentare resiliente, che integra il meglio dell’agricoltura vegetale e di quella animale (Leroy et al., 2020b). Lasciare tale potenziale non sfruttato sarebbe di per sé immorale.

Conclusioni

Sebbene esista un notevole margine di correzione e di miglioramento in grado di portare ad una sostanziale diminuzione del carico ambientale e a progressi nel benessere degli animali, noi sosteniamo che gli alimenti di origine animale siano compatibili con il concetto di diete sane, sostenibili ed etiche, contribuendo ai paesaggi alimentari e ai paesaggi geografici. Potrebbe esserci la necessità di ridurre gli alimenti di origine animale in alcuni contesti e di aumentarli in altri, ma contrariamente a quanto suggerito da alcune analisi globali di alto profilo, non esiste una quantità universale di alimenti di origine animale basata su prove solide che ogni popolazione dovrebbe adottare (Nordhagen et al., 2020; Ridoutt et al., 2017). Una quantità ottimale prescritta di alimenti di origine animale nella dieta di qualsiasi popolazione dipenderà da numerosi fattori sanitari, ambientali e sociali, nonché dai metodi di produzione che variano notevolmente in base al contesto e che sono probabilmente difficili da inserire in parametri semplificati, date le priorità concorrenti, i valori e gli inevitabili compromessi. Naturalmente, c’è un urgente bisogno di metodi di produzione più efficienti e sensibili verso l’ambiente, specialmente nell’ottica di fornire al Sud del mondo un migliore accesso ai benefici nutrizionali provenienti dagli alimenti di origine animale. In linea generale, la pianificazione top-down del sistema e la quantificazione dei confini planetari e degli spazi operativi sicuri a partire dai dati empirici sono altamente inaffidabili, a causa della complessità e dell’incertezza generale (cfr. Hillebrand et al., 2020). Invece, sosteniamo che le politiche future dovrebbero partire da premesse solide: tracciare linee rosse dove necessario (per esempio, deforestazione, inquinamento dell’acqua e dell’aria, scarso benessere degli animali, ecc) ed incentivare quelle procedure in grado di apportare un beneficio netto, al fine di amplificare gli approcci bottom-up guidate da pratiche agro-ecologiche e dai benefici sociali (Leroy et al., 2020b). In conclusione, l’allevamento animale, quando è fatto bene e allineato con gli ecosistemi locali e i contesti sociali, dovrebbe rientrare a far parte delle soluzioni utili a migliorare la salute pubblica e la resilienza ambientale.

Rappresentarlo come un “problema” è controproducente e rafforzerà la divisione Natura/Cultura, rischiando di lanciare un esperimento di massa dagli esiti imprevedibili e con tutta una nuova serie di preoccupazioni etiche. Ingrandirebbe anche la discrepanza interna e lo squilibrio tra i già problematici paesaggi alimentari e i paesaggi onirici (Leroy et al., 2020b). Piuttosto che continuare lungo una traiettoria che descrive gli alimenti di origine animale come dannosi e quelli di origine vegetale come benefici, il dibattito futuro trarrebbe beneficio da una rinnovata attenzione su basi solide come il nutrimento e il concetto di commensalità. A livello politico, i concetti di potere, partecipazione e responsabilità devono essere affrontati con urgenza per prevenire un futuro dove l’agricoltura e il modo in cui sperimentiamo il cibo vengano direttamente modellati da interessi acquisiti come le partnership pubblico-privato incentrate su investitori e corporazioni (agroalimentari) (Canfield et al. 2021; Fakhri et al. 2021). In ambito scientifico, questo può significare che dovremmo affrontare anche il white-hat bias (Cope & Allison, 2010) e i conflitti d’interesse, sia finanziari che ideologici (Ioannidis & Trepanowski, 2018).

Traduzione dell’articolo:

La bibliografia è disponibile all’interno dell’articolo originale.

Scrivi un commento

Devi accedere, per commentare.